ケアマネを支える先進自治体 VOL.15

【金沢市】福祉先進地ゆえの悩みから誕生した、地域ケア会議の体系化(前編)

加賀百万石のきらびやかな文化をはぐくむ金沢市は、独自の福祉施策が根付く、福祉先進市でもあります。ただ、この街では、充実した福祉が存在するがゆえの悩みも抱えています。その悩みを解決するために導入された「地域ケア会議マニュアル」について、同市福祉健康局の担当者にうかがいました。

写真右から:

写真右から:

金沢市 福祉健康局 地域包括ケア推進室長 岡部敏久さん、福祉政策課 主査 林健太郎さん

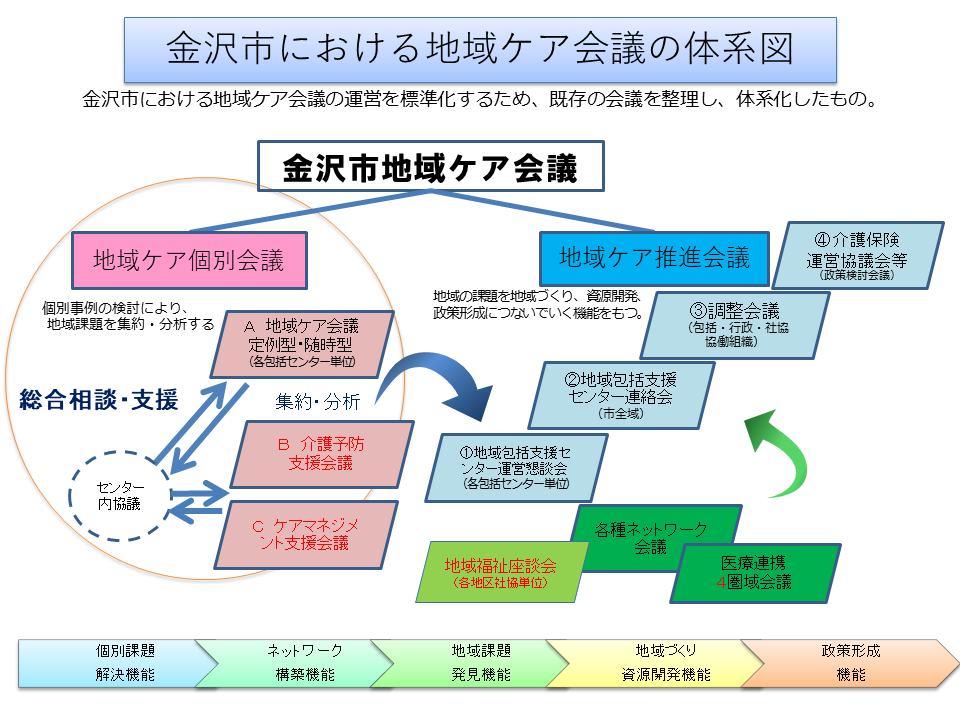

2つの体系の地域ケア会議を設置

―金沢市では、2015年4月から、「地域ケア会議マニュアル」を運用しています。まずは、その概要について、教えてください。

金沢市では、地域ケア会議を「地域ケア個別会議」と「地域ケア推進会議」に大別し、運営しています。=図=。

このうち「地域ケア個別会議」は、その名の通り、個別ケースの事例を検討するための会議で、地域包括支援センターが主導して実施します。

「地域ケア個別会議」には、定例型の会議と随時型の会議があります。いずれも居宅介護支援事業所のケアマネジャーが参加することが多いですが、このうち随時型の会議は、支援困難ケースへの対応を検討することを目的としています。

一方、定例型の会議は、地域全体の普遍的な課題を探り、解決策を練るための会議で、ケアマネジャーのほか、民生委員や金沢市が独自で配置している「まちぐるみ福祉活動推進員」などが参加します。

定例型の会議を用意しているのは、支援困難ケースへの対応を重視するあまり、より多くの人に関連する地域の普遍的な課題が見えにくくなることを防ぐためです。

また「地域ケア推進会議」は、個別会議で検討した内容を集約し、地域や市の福祉政策に反映させるための会議です。地域包括支援センター内での会議と、地域包括支援センター同士の連携や情報共有を目的とした会議、さらに介護保険事業計画など市の政策などを検討するための会議で構成されています。

このうち居宅介護支援事業所のケアマネジャーが主にかかわるのは、「地域ケア個別会議」ですね。

多種多様な課題と特性に対応する重層的な仕組み

―この重層的な仕組みを構築した背景には何があったのでしょうか。

金沢市では地域包括ケアという言葉が誕生する前から、さまざまな組織が地域の福祉を担い、活動を続けています。代表例は戦前から市内の地域福祉拠点として機能し続けている「善隣館」でしょう。「善隣館」は、今でも市内に11カ所あります。それ以外にも各地域に社会福祉協議会や地域包括支援センター等があり、それぞれが、それぞれの立場で活動しています。

このこと自体はとても素晴らしいことだと思います。ただ、地域の中の課題をより効率的かつ有効に解決していくには、すでにある施設や組織が連携できる仕組みが必要でした。

そもそも金沢市は広く、各地域の住民構成や抱える課題も多種多様です。例えば金沢城址周辺の古い市街地は高齢化と空洞化が進んでいますが、北陸新幹線が通るJR金沢駅よりも海側に広がる住宅地では、高齢化率が10パーセント台の地域もあります。さらに、城下町として知られる金沢市ですが、中山間地域もあれば、港町としての歴史を重ねてきた地域もあります。

特性も課題も地域ごとに多種多様-。その状況に対応し、よりよい取り組みを実現するため、重層的な地域ケア会議の仕組みを構築したのです。

関連記事

会員限定コンテンツのご案内

CMO会員限定コンテンツの「CMOたより」は、ケアマネジャーのみなさまの業務に役立つ情報を配信しています。メッセージは定期的に届きますので、ぜひログインして最新メッセージをごらんください。

※会員限定コンテンツのため、会員登録が必要です。

- ダスキンからはこんな「たより」をお届けしています

- 福祉用具に関するお役立ち情報

- 福祉用具専門相談員が語る、ご利用者様とのエピソード

- ケアマネからの福祉用具に関する疑問・質問に回答